第二種電気工事士技能試験の問題は

単線図で出題されますが、

作る前に単線図を複線図に

書き直さなければなりません。

筆記試験でも複線図を書いた方が

解りやすい問題が何問か出ますので、

筆記試験勉強の時についでに公表問題を

複線図に書き直す練習をしておけばよいかと思います。

特に難しくなく、書く順番が決まっており、

最初は考えながらでも、何度か書けば

スラスラ書ける様になると思います。

30秒くらいを目安に書ければ十分かと思います。

また、書く時の大きさですが、

技能試験本番では、

問題用紙の余白に書く事に

なると思いますので、

A5サイズ以下に納まるくらいの

大きさで練習する事をお勧めします。

基本的な複線図を書く手順

- 電源・器具の記号を単線図と同じ場所に書く

- 電源からスイッチ以外の器具に接地線(白)をつなぐ

- コンセント・スイッチに非接地線(黑)をつなぐ

- スイッチから対応している負荷へつなぐ

- 電線接続箇所に印を入れる(リングスリーブ●、差込コネクタ■)

リングスリーブの場合圧着マーク(○・小・中)を書く - 接続箇所がジョイントボックスなら〇、アウトレットボックスなら□で囲む

- 電線に色を書く(接地線シ、非接地線ク)

- 色が書かれていない線に使われていない色を書く(赤はアなど)

2芯か3芯で判断してください。

基本、これだけです。

補足

- 1の器具を書く時に6のボックスも先に書く方もおられる様ですが、

先にボックスを書いてしまうと電線を書く際、接続箇所を無理矢理

〇なり□の中を通過させるように書かないといけないので

書きにくいです。 - 5~8は書きやすい順でいいと思いますし、慣れれば電線書きながら

色(シやク)、●を同時に書いていった方が早いです。 - 3色ボールペンを使用する場合、白線を青色で書けばシとか色の記入は、

当然省略できます。カチカチと色を変えながら電線を書いていく訳ですが、

こちらの方が速く、色の記入が省力できますので、

解りやすく見た目もスッキリします。

少しでも時間短縮をしたいなら3色ボールペンをお勧めします。

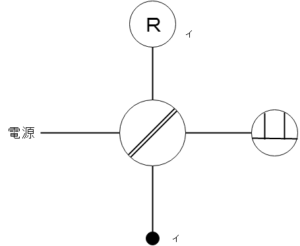

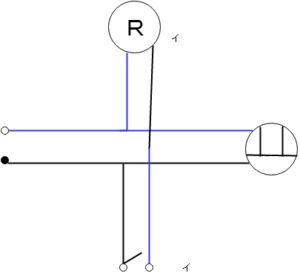

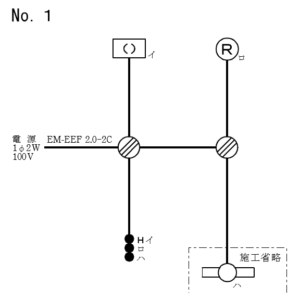

複線図の基本的な書き方

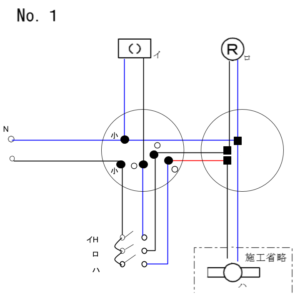

この単線図を複線図に書き直してみます。

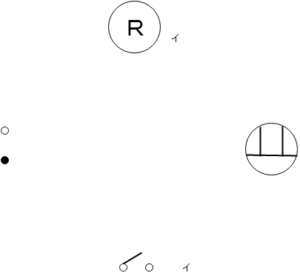

まず器具を単線図通りに配置します。

電源は非接地側を黒く

塗りつぶしておくと解り易いです。

スイッチも図の様に書きます。

電源接地側とスイッチ以外の器具を

白線でつなぐ。

3色ボールペンで書くとして、

白線は青で書いています。

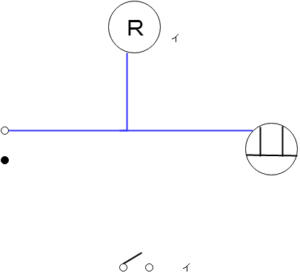

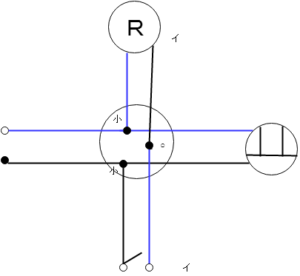

電源非接地側と

スイッチ、コンセントを

黒線でつなぐ

スイッチと対応している負荷をつなぐ

スイッチは黒が既に使われているので

接続箇所までは必然的に白。

接続箇所から負荷までは、

負荷には既に白がつながっているので

必然的に黒になります。

ここは色違いになりますが

問題ありません。

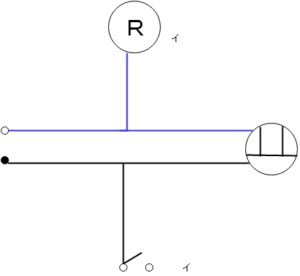

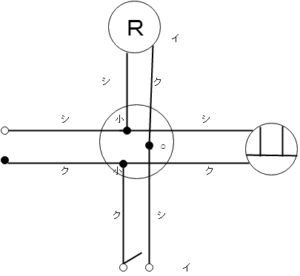

電線接続箇所に印を入れ、

(リングスリーブは●、差込コネクタは■)

リングスリーブの場合は、圧着マークも記入し、

接続箇所を囲み、

(ジョイントボックスなら○

アウトレットボックスなら□)完成。

慣れれば線を書きながら●なり■を

入れていけば速いです。

ボックスは最初に書く方もおられますので、

書き易い順で良いですし、

慣れれば書かなくても解ります。

3色ボールペンですと⑤で終わりですが、

1色の場合、線の色は全て黒ですので、

各電線の横にクとかシとか電線の色を

書いていきます。

最後にまとめて書かなくても、

線を引きながらシ・クなど

確定箇所は同時に書いて行き、

最後に抜けている箇所を書けば

よいと思います。

以上、複線図の基本的な書き方でした。

これはあくまでも基本的な書き方で、

基本が解れば省略出来る所は

省略すれば良いと思います。

コメント